Wie sinnvoll ist eine Gastroskopie?

„Muss man überhaupt eine Gastroskopie durchführen? Ich kann meinem Pferd doch auch einfach Omeprazol geben. Das ist doch wesentlich stressfreier für mein Pferd.“

Diese Frage wird uns häufig gestellt und die kurze Antwort ist relativ klar: ja ist zu empfehlen. Dafür gibt es verschiedene Argumente:

- Es gibt noch andere Magenerkrankungen als Magengeschwüre, z.B. Magenobstipationen, Magenentleerungsstörungen, Tumorerkrankungen.

- „Magengeschwür ist nicht gleich Magengeschwür“ – Hier gilt es zu unterscheiden welche Schleimhautart betroffen ist und welcher Schweregrad vorliegt. Beides hat Konsequenzen für die Therapie.

- Ist der Magen überhaupt das Problem? Es kann auch sein, dass man die Symptome falsch interpretiert und das Pferd versucht Schmerzen eines anderen Ursprungs zu äußern. Das muss man wissen, um dann weiter auf die Suche gehen zu können.

Trotzdem kann es unter gewissen Voraussetzungen Fälle geben, in denen man eine sogenannte diagnostische Therapie durchführen kann. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass das Pferd schon einmal diagnostizierte Magengeschwüre hatte und nun wieder die gleichen Symptome zeigt.

Natürlich fragt man sich als Pferdebesitzer:in welche Belastung die Untersuchung für das eigene Pferd darstellt, denn schließlich müssen die Pferde ja einige Stunden dafür nüchtern bleiben. Sonst hört man aber immer, dass Fresspausen so kurz wie möglich sein sollten. Das stimmt auch, denn da geht es um den Alltag. Bei der Vorbereitung für eine Gastroskopie geht es um eine einmalige Situation, welche in der Klinik auch überwacht wird. Dies ist kein größeres Problem für den Magen. Eher kann es sein, dass das Pferd sich durch die Situation nicht fressen zu dürfen und einen Maulkorb tragen zu müssen und das wohlmöglich noch in ungewohnter Umgebung, gestresst fühlt. Zudem ist für die Untersuchung eine gute Sedation erforderlich. Trotzdem können wir sagen, dass die Pferde dies großteils sehr gut und ohne Auffälligkeiten verkraften und nach der Untersuchung schnell und unkompliziert wieder gefüttert werden können. Ausnahmen können Pferde mit schwerwiegenden Befunden bilden, hier kommt es selten zu Koliksymptomen während der Anfütterung.

Mit einer Gastroskopie lassen sich Erkrankungen des Magens und des Anfangsabschnitts des Dünndarms (Duodenum) diagnostizieren.

Symptome hierfür können sein:

Symptome hierfür können sein:

- Wiederkehrende Koliken, oft nach oder schon während der Futteraufnahme

- Verminderter Appetit, Futterportion wird nicht aufgefressen

- Zähneknirschen oder Leerkauen

- Vermehrtes Flehmen oder Gähnen

- Abmagerung

- Verminderte Leistungsfähigkeit bzw. -bereitschaft

- Verhaltensänderung, aggressiveres Verhalten

Grundsätzlich können Pferde jeder Altersgruppe und in jedem Einsatzgebiet sogenannte „Magengeschwüre“ bekommen. Häufig betroffen sind Pferde im Leistungssport, aber auch Freizeitpferde, Pferde in Herdenverbänden (Weide- oder Offenstallhaltung) und sogar Fohlen.

Wie wird eine Gastroskopie durchgeführt?

Pferde, die gastroskopiert werden, sollten 18 Stunden vor der Untersuchung kein Futter und auch keine Einstreu mehr zu sich nehmen können. Um dies zu gewährleisten, ist es sinnvoll, dass Ihr Pferd schon einen Tag vor der Untersuchung stationär bei uns untergebracht wird. Denn wenn Pferde so richtig Hunger haben, fressen sie sogar Späne! Wollen Sie Ihr Pferd Zuhause für die Untersuchung hungern lassen, sollte es deshalb unbedingt über Nacht in einer komplett leeren Box ohne Einstreu stehen.

Die Untersuchung wird am stehenden Pferd unter Sedierung durchgeführt. Es wird ein kurzer, weicher Kunststoffschlauch über den Nasengang in die Speiseröhre eingeführt. Dann wird über diese Sonde ein ca. drei Meter langes spezielles Endoskop (Gastroskop) durch die Speiseröhre entlang bis zum Magen vorgeschoben.

Was kann bei einer Gastroskopie beurteilt werden?

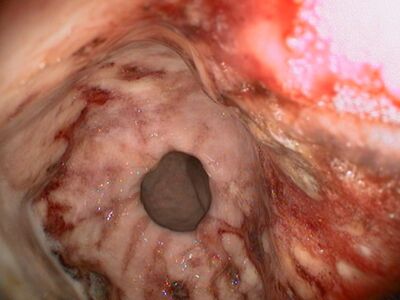

Bei einer Gastroskopie können mit der im Gastroskop befindlichen Kamera die Schleimhäute der Speiseröhre, des Magens und des ersten Abschnitts des Duodenums (Zwölffingerdarm) beurteilt werden. Der Magen des Pferdes setzt sich aus zwei unterschiedlichen Schleimhautanteilen zusammen. Es gibt einen drüsenhaltigen Schleimhautanteil (glanduläre Schleimhaut) und einen drüsenlosen (kutane Schleimhaut) Anteil. Die Trennlinie dieser beiden Anteile nennt sich Margo Plicatus. Außerdem können der Mageneingang (Cardia), darunter die kleine Kurvatur (oder auch Angulusfalte) und der Magenausgang (Antrum und Pylorus) betrachtet werden. Die Bilder der Kamera werden hierbei auf einen Bildschirm übertragen, so dass Sie den Untersuchungsverlauf vollständig mitverfolgen können. Zusätzlich können wir Bilder und Videos speichern, um eine spätere Betrachtung möglich zu machen bzw. um Bilder bei einer Kontrolluntersuchung vergleichen zu können. Zusätzlich können unter Sichtkontrolle Biopsien der Magen- und/oder Duodenalschleimhaut für weitere histopathologische Untersuchungen genommen werden.

Welche Krankheiten können diagnostiziert werden?

Welche Krankheiten können diagnostiziert werden?

Mit der Gastroskopie werden hauptsächlich entzündliche und ulzerative Veränderungen der Magenschleimhaut festgestellt. Diese werden unter dem Begriff Equine Gastric Ulcer Sydrome (EGUS) zusammengefasst, wobei zwischen Equine Squamous Gastric Disease (ESGD) und Equine Glandular Gastric Disease (EGGD) unterschieden wird. ESGD ist eine Erkrankung der kutanen Schleimhaut, bei der eine Klassifizierung von 0 bis 4 vorgenommen wird, was bedeutet, dass z. B. bei 0 das Schleimhautepithel intakt ist und bei 4 ausgedehnte Läsionen mit tiefen, blutenden Ulzerationen vorliegen. Bei der EGGD ist die Drüsenschleimhaut betroffen. Hier werden die Veränderungen in gering- bis hochgradig eingestuft und genau beschrieben. Eine offizielle Graduierung gibt es bei der EGGD u.a. deshalb noch nicht, weil die Ursachen bzw. Auslöser der Veränderungen der glandulären Schleimhaut noch nicht ausreichend erforscht sind.

Andere Erkrankungen, die über eine Gastroskopie festgestellt werden können, sind z.B. Tumorerkrankungen des Magens, wobei das Plattenepithelkarzinom die häufigste Form von Tumoren im Pferdemagen darstellt, Magenentleerungsstörungen und schließlich chronisch-entzündliche Erkrankungen des Dünndarms. Außerdem können Magendasseln (Gasterophiluslarven), meist ein Zufallsbefund, nachgewiesen werden.

Was sind die Ursachen für Equine Gastric Ulcer Syndrome?

Hauptursache für Magenulzera (umgangssprachlich „Magengeschwüre“) sind Missverhältnisse zwischen schleimhautschützenden und schleimhautschädigenden Faktoren. Im Magen wirken die Mukus-Bikarbonat-Schicht (Schleim- und Pufferschicht) und das Hormon Prostaglandin als schleimhautschützend. Aggressiv hingegen wirken vor allem die Salzsäure im Magen und Gallensäure aus dem Duodenum (duodenaler Reflux).

Für dieses „Missverhältnis“ sind bestimmte Risikofaktoren wie genetische Disposition bei Vollblütern, längere medikamentöse Behandlung mit nichtsteroidalen Antiphlogistika (Schmerzmitteln), Stress (Turnier, Transport, Rangordnungskämpfe, lange Hungerphasen u.a.) und chronische Schmerzen, z.B. auch länger andauernde schwerere Lahmheiten u.ä., verantwortlich. Allerdings muss auch betont werden, dass die Ätiologie (Erkrankungsursache) der glandulären Magengeschwüre wissenschaftlich noch gar nicht richtig geklärt werden konnte, weil Verursacher wie Heliobacter pylori beim Menschen beim Pferd bislang nicht gefunden wurden.

Wie können diese Erkrankungen behandelt werden?

Pferde mit ESGD werden in der Regel mit dem Säureblocker Omeprazol behandelt, aber wenn eine Erkrankung der Drüsenschleimhaut (EGGD) vorliegt, kommen zusätzlich zum Omeprazol andere, schleimhautschützende Wirkstoffe wie Sucralfat zum Einsatz. Die Behandlung erstreckt sich zunächst über eine Dauer von 3-4 Wochen und sollte vor Absetzen der Medikamente mit einer Folgegastroskopie kontrolliert werden. Gerade bei EGGD kann es nämlich Verzögerungen in der Abheilung geben. In solchen Fällen können spezielle Wirkstoffe nötig werden, die wir hier in der Klinik verschreiben müssen, weil es sich, wie auch beim Sucralfat, um Medikamente aus der Humanmedizin handelt, für deren Anwendung beim Pferd eine tierärztliche Umwidmung vorgeschrieben ist.

Die genaue Dosis der unterschiedlichen Medikamente und die Dauer der Therapie basieren individuell auf den Befunden jedes einzelnen Pferdes.

Was kann prophylaktisch bzw. unterstützend unternommen werden?

Für Pferde mit Magengeschwüren empfiehlt sich eine möglichst konstante Raufutteraufnahme, z.B. über ein Heunetz. Bei der Fütterung sollte auf leicht verdauliche Kohlenhydrate weitestgehend verzichtet werden (kein Hafer, Gerste, Mais u. ä. Getreide oder Pellets, die solche beinhalten). Wir empfehlen pektinhaltige Futtermittel wie Rübenschnitzel oder hochkalorische Grünfuttersorten wie Luzerne anstatt Kraftfutter. Luzernehäcksel haben allerdings eine mechanisch störende Wirkung auf die Magenschleimhaut, weswegen Luzernecobs gefüttert werden sollten.

Wir erarbeiten mit Ihnen auch gerne individuelle Lösungen für Ihr Pferd (Futterpläne und Fütterungsberatung auf die Befunde und Haltungsform Ihres Pferdes zugeschnitten).

Regelmäßige Bewegung, am besten viel Zeit auf dem Paddock oder der Wiese ist sehr günstig für die Verdauung und bei Magenproblemen. In stressigen Situationen (neue Herdenmitglieder, Turnier, Transport, etc.) sollte ein Magenschutz (z.B. die prophylaktische Dosis von Omeprazol oder ein Zusatzfuttermittel für magenempfindliche Pferde, z.B. unser auf wissenschaftlichen Grundlagen basierendes Magensupplement RE:Gastro®) verwendet werden.

In neueren Studien hat es sich als günstig für die Erhaltung der Magengesundheit erwiesen, wenn man den Pferden 2 Tage Reit- bzw. Arbeitspause pro Woche gewährt. Zudem sollte man gewährleisten, dass die Pferde bis 30min vor der Bewegung (mehr als Schritt) noch Raufutter zu sich nehmen konnten. Dies sorgt dafür, dass keine Magensäure frei im Magen beweglich ist, die ansonsten bei Bewegung nach oben schwappen könnte und dort zu Läsionen in der säureempfindlichen kutanen Schleimhaut führen kann. Nach Krippenfutter hingegen sollte eine Pause von mindestens einer Stunde eingehalten werden.